台灣心理諮商資訊網

台灣心理諮商資訊網 信箱

信箱 留言

留言 討論

討論

國立彰化師範大學 復健諮商研究所 方璿雅

一、前言

選擇性緘默症是一種發生在兒童與青少年的疾患,這些孩子具有足夠的理解與口語表達能力,但是卻選擇在某些社會情境中保持沉默(American Psychiatric Association, APA, 1994)。儘管這類疾患孩子選擇在情境中保持沉默,但我們並不能視他們有語言障礙,重要的是,那些有行為異常、違抗行為、對立行為、與注意力缺陷過動症狀的孩子不能歸類在此類疾患中(Selective Mutism Foundation, 2005)。國外許多研究顯示選擇性緘默症容易出現在移民子女身上(Toppelberg, Tabpos, Coggins, Lum, & Burger, 2005)。

選擇性緘默症兒童選擇沉默的情況各有不同,有些是到公共場所就不說話,有些則只跟家人及朋友才說話,遇到其他人就沉默以對,最典型的是在家裡可以與任何人講話,但只要一出家門就會開始不說話,還有其他的情況也都可能發生。有些緘默的症狀只持續幾個月,而有些卻長達數年之久。導致孩子緘默的原因截至目前為止尚未有一個明確的說法,但近期多數的證據顯示這些孩子在成長過程中存在有個性上的異常或是有受過傷害(Stein, Rapin, & Yapko, 2001)。

除了在某些情境下的沉默外,選擇性緘默症的特徵還有極端害羞、焦慮、過度依賴母親、害怕尷尬、社交恐懼或退縮、執著、對立行為、易怒、遺尿等特質(Lesser-Katz, 1988)。研究顯示發生在女孩身上的比例較男孩高,而且症狀通常在5歲前初發,但是一直到進入小學後才被診斷出來,推敲原因是因為這類孩童在家與父母手足間的互動通常感到相當自在,但是當他們一面臨陌生或不熟悉的環境時焦慮感就油然升起,而那些隱藏的緘默行為就明顯突出(Nash,Thorp, Andrews, & Davis, 1979)。此外,雖然選擇性緘默症不被視為語言問題,但有部份的患者在早期會有構音或語言表達的問題。

Cook(1997)就認為選擇性緘默症兒童進入學校後拒絕和老師同學說話導致自己陷入困境,他們的沉默造成了明顯的教育問題,如干擾老師評估其學習能力與學習成果,並影響自己的社交互動。由於緘默的行為限制了與人互動、與人交談的機會,因此可能會使語言能力受到影響,而變得較為遲緩,更有甚者會對社交人際產生相當嚴重的問題,若不及時治療,會使得情況日趨嚴重。因此,如何加以及時治療是非常重要的議題。在此,筆者先就臨床中用來治療選擇性緘默症的策略做一介紹,然後再就實務的經驗,說明治療選擇性緘默症兒童的過程,提供有興趣者之參考。

二、治療策略

目前用來治療選擇性緘默症的方法大致可分為:環境的處理、心理治療、行為治療、認知行為治療、家庭治療、藥物治療、親職教育以及學校本位多重專業治療等。謹分別說明如下:

(一)環境的處理

Krolian和Stine(1997)指出環境的處理乃指將孩子移開其生活的環境,例如:由門診治療改為住院治療。環境的改變除了可以做進一步的密集治療之外,同時可以將孩子與其有問題的家庭保持某種程度的距離。在這樣的環境下,個別、團體、或家庭治療,配合相關的行為修正技巧將得以提供一個完整的治療取向(引自許韶玲,2002)。

(二)心理治療

心理治療法取向專注於發現並解決潛在的內心衝突,由於兒童不說話,心理治療師可能利用藝術或遊戲促進溝通,相關的方法包括個別的或團體的遊戲治療、個別家庭成員的諮商、親子諮商、及藝術治療等。由於心理治療法可能需要耗費很長的時間,而其效果也不理想,因此通常不被推廣作為處理選擇性緘默症主要症狀的主要療法(Giddan, Ross, Sechler, & Becker, 1997; Leonard & Dow, 1995,引自羅湘敏,2001)。

(三)行為治療

行為治療認為孩子的沉默是學到的行為,主張以反制約的方式協助消弱其緘默行為並增強口語行為,常用的治療方式是塑造,即當兒童愈趨近我們所希望的反應時,對其接近目標的行為給予正增強,使兒童的溝通行為愈來愈接近口語行為。Kehle、Owen和Cressy(1990)研究中顯示可使用自我模仿,將個案某次出現接近口語與人互動的成功行為錄下,再讓個案反覆地觀看自己表現出的目標行為,以供自我模仿學習,並增強自自信心(引自蔡孟倫、陳信昭,2005),另外包括增強、消弱、模仿…等行為改變技術都能有效使用。研究顯示進行行為治療時多技術的使用會比單一技術運用來得有效(Anstendig,1998; Hulquist, 1995; Richburg & Cobia, 1994)。

(四)認知行為治療

認知行為治療認為選擇性緘默症是焦慮障礙的一種形式,因此除非選擇性緘默症的兒童伴有其它障礙(如智能障礙),否則應可以運用認知行為治療介入。Fung、Manassis、Kenny和Fiksenbaum(2002)運用認知行為治療修正此類疾患兒童其內在自我陳述與自我認識,藉此消除其不適應行為,研究結果顯示認知行為治療對選擇性緘默症兒童的治療有極大的幫助。

(五)家庭治療

家庭治療認為選擇性緘默症的兒童是因為過度的依附和依存行為、害怕和不信任外面世界和陌生人、語言和文化同化困難、婚姻不合諧、或家長之一抑制說話等因素所造成。因此家庭治療是幫助改變家庭動力的問題,而不是直接改變兒童的問題(羅湘敏,2001)。研究顯示家庭治療對選擇性緘默症的治療是有效的(Lindbla-Goldberg, 1986; Meyers, 1984; Sloan, 2007)。

(六)藥物治療

許多研究者認為選擇性緘默症是社會性焦慮,因此可以透過服用抗憂鬱的藥物來改善個案的社會焦慮,使其沉默行為得以改善,但長期治療效果尚未證實(Black & Uhde, 1994)。

(七)親職教育

經由選擇性緘默症相關訊息的提供,與父母或主要照顧者分享一些親子互動與行為修正的理念與做法,讓父母省察自己與孩子的互動情形,以了解孩子透過選擇性緘默症試圖傳達出什麼訊息,孩子以此得到些什麼(許韶玲,2002)。

(八)學校本位多重專業治療

大多數的選擇性緘默症的學童會在普通班級內就讀,由於這些學童沒有顯著的外向性干擾行為,因此有些學童會被班級教師忽略,因此國外學者提出一個適合在學校環境中運行的方式,即「學校本位多重專業治療」,學校本位多重專業治療是學校情境為主,從降低焦慮、增加非語言溝通、增加社交互動,並而進展到增進語言溝通,以便有效協助選擇性緘默症者,方式如表一所示(Dow, Sonies, Scheib, Moss, & Leonard, 1995)。表一 學校本位多重專業治療

|

目 標 |

介 入 方 法 |

|

降低焦慮 |

不要強迫說話 留個案在普通班,除非另有考慮 減少強調語言表現(玩些非語言性的遊戲) 鼓勵同儕關係 認知行為介入:減敏感法及肌肉放鬆 配合專業治療(個人心理治療、家族治療或藥物治療) |

|

增加非語言溝通 |

設立另類溝通方法(符號、姿勢、卡片等) 小團體 促進同儕關係 |

|

增加社會互動 |

指定合適的同伴在校內外與個案同遊 小團體 不需語言能力的活動 促進社交技巧的活動 |

|

增加語言溝通 |

結構性行為改變計畫剛開始增強互動性與溝通性行為,最後增強語言表達 以語言治療增進語言能力 實用性的語言練習 |

綜合以上可知,選擇性緘默症的治療方式相當多樣,面對這類患者時,應審慎瞭解緘默的原因與評估需求,再選擇合適的治療策略,不同的治療策略也可合併使用。Hechtman(1993)表示運用綜合多向度治療法是最有效的治療方法(引自黃金源,2002),在本篇文章中筆者即是運用兩種不同的策略來輔導選擇性緘默症兒童,謹說明如后。

三、個案呈現與治療歷程

本段共分成三個部分:個案簡介、主要問題、與治療過程,分別說明如下:

(一)個案簡介

1.姓名:小琪(化名)

2.性別:女

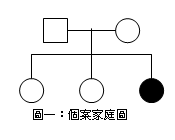

3.年齡:10歲4.家庭圖(如圖一):

家中有父親、母親、與兩個姐姐,母親為主要照顧者,案主姐姐一個就讀高中,一個就讀國中,而案主目前就讀小四(老師前來尋求幫助時是案主二年級上學期時)。

(二)主要問題

她坐在教室的前排,表情木然,肌肉僵硬,一堂課觀察下來,唯一出現的動作只有在老師說:「翻開課本」時出現翻開課本的動作了,其它時間,她沒有任何表情、沒有說任何話、沒有任何動作、也沒有與人互動,彷彿一個玻璃娃娃一樣,靜靜的坐在位子上,看著教室裡發生的一舉一動,她,就是小琪。

這也難怪老師憂心忡忡的前來尋求協助了,小琪從入小學到現在,跟班上沒有任何互動,沒有任何言語,總是安安靜靜的坐在位子上,不只是上課無互動,下課時也是坐著,連喝水、上廁所等基本需求都不曾出現,這樣的孩子,老師真的不知道該怎麼辦?

詢問家長,家長表示小琪在家就跟一般的孩子無異,講話的聲音還比姐姐們大聲呢!對小琪在校的情況,家長表示憂心,但也不知該如何是好,家長私下詢問她為什麼在學校不說話時,她只說害怕,除此之外就沒表達其他想法了。

與老師和家長討論之後,讓小琪至資源班接受一星期二節課的特教服務,希望透過此型式幫助小琪,克服心中恐懼,願意主動開口講話。

(三)治療過程

介入選擇性緘默症的治療,根據Bahr(1998)的建議,基本上應該抱持審慎的態度,以系統的觀點,透過孩子的生活背景瞭解其緘默的原因,並以教育性的治療方式,為孩子建構出降低焦慮的活動,及發展其社交網絡,因此,雖然選擇性緘默症的治療方法包含許多,但研究者在衡量小琪的情況之後(其緘默情況主要發生在學校),決定採取「學校本位多重專業治療」為主要策略,輔以「行為治療」的技術,將這歷時約二年的治療過程分成四個時間點與六個階段,依序說明如下:

1.個案二上時

(1)第一階段建立關係期(歷時約二個月):降低個案焦慮

可分為下列兩個階段:

(a)建立關係前期:在這一階段以建立關係為主。上課時由治療者至原班教室帶個案前來,採取一對一教學,不強迫個案講話。活動中以「降低案主的焦慮」為目的,運用案主喜歡的「說故事」方式來使其放鬆,並對治療者產生好感;(b)建立關係後期:承上所採取的行為外,再加入動態的活動,如著色、校園踏青,讓案主從活動中對治療者產生信任感。

成效:在第一階段結束時,個案對治療者已有些許熟悉,對治療者的防備較先前鬆懈,也對治療者產生信任感,非常期待至資源班上課。

(2)第二階段非口語溝通期(歷時約三個月):增加非語言溝通與社會互動建立良好的治療關係後,接下來的目標在於讓案主能運用非口語的溝通來取代無反應的行為。教導個案使用點頭、搖頭方式來與治療者互動,當案主能在上課中對治療者的問話表現出點頭搖頭的反應時,就給予相當大的鼓勵與肯定。此時上課改由班上同學陪同前來,仍採取一對一教學。值得注意的是,此時在課程訓練上仍要持續加強彼此的關係,務求減輕個案的焦慮。

成效:在第二階段結束時,個案與治療者的關係又較先前進步,對治療者的防備更為鬆懈與產生相當的信任感,也會以非語言的方式與治療者溝通。在班上也出現一些簡單的表情與互動(點頭、搖頭)。

2.個案二下時

(3)第三階段類口語溝通期(歷時約二個月):增加語言溝通及社會互動此階段停止了點頭搖頭等非口語溝通方式,改用類似口語型式的溝通。治療者教導個案使用嘴型來替代先前的點頭、搖頭,用來表達簡單的意願,如「要」或「不要」、「是」或「不是」,但只有嘴型呈現而已,並不需要發出任何聲音。當案主能在上課中對治療者的問話表現出類口語的反應時,就給予相當大的讚美與肯定,但是若是表現出點頭搖頭的動作,則不予理會。當個案已習慣運用嘴型表達簡單意願後,治療者再逐步教導一些簡易的會話,如「老師好」、「你好嗎」等,仍是只見嘴型沒有聲音的方式。此時上課依然由班上同學陪同前來,仍採取一對一教學。

成效:在第三階段結束時,個案雖然已學會用嘴型來取代第二階段的非語言溝通,但是在應用上仍習慣以點頭搖頭為主,所以在日常生活中,治療者會不斷提醒,使個案能熟悉使用類口語方式進行溝通。

(4)第四階段與他人互動期(歷時約三個月):增加社會互動當案主已學會運用類口語方式來表達簡單的意願與會話後,接下來就加強個案與他人的互動,治療者會於上課時利用10分鐘時間帶案主去與他人互動,藉此減低個案人際上的焦慮,並能慢慢適應除了家人和治療者之外的人。

成效:在第四階段結束時,個案最大改變是對他人的焦慮明顯降低,雖然仍舊不願意主動開口與人互動,但在治療者的要求下,個案已能運用類口語方式與治療者之外的他人進行簡單的互動,在班上與同儕的互動有顯著的增加。

3.個案三上時

(5)第五階段口語溝通期(歷時約五個月):增加語言溝通

可分為下列三個階段:

(a)口語溝通前期:於第三期「類口語溝通期」時,案主學會了用嘴型來與人溝通。在此階段,治療者透過不斷鼓勵與肯定,讓個案小聲地說出詞彙。此時上課改由個案自行前來,但仍採取一對一教學;(b)口語溝通中期:當案主已能小聲地說出詞彙時,治療者透過持續不斷增強,並藉由遊戲的過程,讓案主能夠將音量放大,與一般人正常音量相同;(c)口語溝通後期:此時案主已能用正常音量與治療者互動,並能在課堂中唸課文與在引導下回答問題。

成效:在第五階段結束時,個案在資源班已能用口語方式與治療者互動

,但僅侷限於課文的朗讀與簡單的回答問題,對於日常生活的回應仍無法達成。在班上較樂於參與活動,但仍缺少口語上的交流。

4.個案三下時

(6)第六階段加強互動期(迄今約五個月):增加語言溝通在經歷上述五階段的治療之後,個案現在已有相當大的改變,在原班中已能與老師、同學有所互動,在課堂的參與上也較之前來的主動,焦慮感也明顯降低。目前案主仍在接受治療,治療重點放於口語表達與主動性上,並加強與他人的互動,此時上課已由先前一對一教學改變成多人教學;截至目前為止,個案的口語溝通已從第五階段侷限於課文的朗讀和簡單回答問題的內容進步為願意跟治療者說出心裡的話,而相關治療仍在持續介入當中。

四、結論與建議

(一)結論

選擇性緘默症是一個很特殊的疾病,看似簡單,但治療的過程卻不容易,在治療時應以多種方法為主。以本研究為例,筆者面對個案時所使用的方法即是以學校本位多重專業治療搭配行為治療為主,介入迄今,個案一直有持續的進步,可見用此方法可以有效改變個案不說話的行為,並且在主動表達行為的情形與班上的互動上有提升。

選擇性緘默症在國內的資料相當少,但實際上在臨床上這類的個案卻是不乏可見的。由於國人對此類病症的認識不多,因此常常錯過治療的最佳時機,這真是非常遺憾之事。筆者於國小資源班教書時,碰巧有機會接觸此類個案,因此對相關議題感到相當興趣,所以將治療的過程寫下,希望藉由己身經驗提供給有興趣或是面對此類個案的人士參考。

(二)建議

針對此研究過程,筆者提供二點建議予以有興趣利用此方法介入者:

1.選擇性緘默症個案引發緘默的原因因人而異,因此在面對此類個案時需考慮很多因素,包括緘默的情境、個案的背景、先前使用的策略等,唯有對個案情形瞭解更詳細,這樣才有可能早日打破不語的狀況。

2.回顧本研究的六大階段,筆者認為建立關係期尤為重要,對選擇性緘默症的個案而言,環境(人、地)的安全與否會影響後續的進展,在輔導此類個案時需格外注意。

參考文獻

許韶玲(2002)。拒絕說話的孩子-談選擇性緘默症兒童的診斷與治療。輔導季刊,38(3),32-40。

黃金源(2002)。選擇性緘默症-兒童焦慮障礙。摘自:王淑娟主編(2002)。特殊教育論文集。台中,國立台中師範學院。

蔡孟倫、陳信昭(2005)。拒絕說話的孩子-一位選擇性不語症的治療經驗。諮商與輔導,240,6-10。

羅湘敏(2001)。選擇行緘默症/選擇性不語症。屏師特殊教育,2,22-32。

American Psychiatric Association (1994). Diagnosis and statistical manual of mental disorders: DSM-IV (4th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association.

Anstendig, K. (1998). Selective mutism: A review of the treatment literature by modality from 1980-1996. Psychotherapy, 35(3), 381-391.

Bahr, R. (1998). Selective mutism: When children are silent. Retrived April 15, 1998, from http://members.aol.com/Drbahr/mutism.htm

Black, B., & Uhde, T. W. (1994). Treatment of elective mute with Fluoxetine: A double-blind, placebo controlled trial. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 33(4), 1000-1006.

Cook, J. (1997). Play therapy for selective mutism. In H. F. Kaduson & D. M. Cangelosi (Eds.). The playing cure: Individualized play therapy for specific childhood problems (pp. 83-115). Northvale, NJ: Jason Aronson.

Dow, S. P., Sonies, C. B., Scheib, D., Moss, S. E., & Leonard, H. L. (1995). Practical guidelines for the assessment and treatment of selective mutism. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34(7), 836-846.

Fung, D. S. S., Manassis, K., Kenny, A., & Fiksenbaum, L. (2002). Web-based CBT for selective mutism. (Letters to the Editor). Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41(2), 112.

Hulquist, A. M. (1995). Selective mutism: Causes and interventions. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 3(2), 100-107.

Lesser-Katz, M. (1988). The treatment of elective mutism as stranger reaction. Psychotherapy, 25(2), 305-313.

Lindblad-Goldberg, M. (1986). Elective mutism in families with young children. Treating Young Children in Family Therapy, 18, 33-46.

Meyers, S. V. (1984). Elective mutism in children: A family systems approach. American Journal of Family Therapy, 22(4), 39-45.

Nash, R. T., Thorp, H. W., Andrews, M. M., & Davis, K. (1979). A management program for elective mutism. Psychology in the Schools, 26, 246-253.

Richburg, M. L., & Cobia, D. C. (1994). Using behavioral techniques to treat elective mutism: A case study. Elementary School Guidance and Counseling, 28(3), 214-220.

Selective Mutism Foundation (2005). About selective mutism. Retrived May 15, 2005, from http://www.selectivemutismfoundation org

Sloan, T. L. (2007). Family therapy with selectively mute children: A case study. Journal of Marital and Family Therapy, 33(1), 94-105.

Stein, M. T., Rapin, I., & Yapko, D. (2001). Selective mutism. Journal of Developmental Behavior in Pediatrics, 22(2), 12-126.

Toppelberg, C., Tabpos, P., Coggins, A., Lum, K., & Burger C. (2005).Differential diagnosis of selective mutism in bilingual children. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 44(6), 592-595.